Sammlung am Centrum für Anatomie, Charité

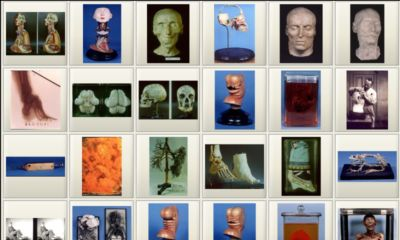

Es handelt sich um eine Präparate- und Demonstrationssammlung. Die Sammlung ist im Verlauf des Lehr- und Forschungsbetriebs entstanden und dient heute vorrangig Ausbildungszwecken. Sie umfasst anatomische Präparate, bestehend aus zahlreichen in Konservierungsflüssigkeit eingelegten Leichenteilen, Wachs-, Gips- und Holzmodellen, Plastinaten, Korrosionspräparaten und Metallausgüssen von Organen sowie pathologisch-anatomische und zoologische Objekte,Totenmasken bedeutender Persönlichkeiten und zahlreiche "Kuriositäten". Zur Kollektion gehören z.B. ein männlicher Bronzetorso mit Darstellung der Muskulatur (von K. Schütz, 1898) oder etwa das Skelett eines der "Langen Kerls" des Soldatenkönigs von 215 cm Höhe. Man findet hier medizinische Präparate, u.a. die aus dem 18. Jahrhundert stammende Kollektion "Lieberkühnscher Präparate von menschlichen und thierischen Koerpern" und die ebenfalls von Lieberkühn gefertigten Injektionspräparate des Magen-Darm-Traktes in sogenannten "Wundergläsern" sowie mehrere hundert Schädel mit zahlreichen Abnormitäten. Dazu kommen ca. 500 chirurgische und präparationstechnische Instrumente, wie z.B. ein Lupenmikroskop von Johann Nathanael Lieberkühn (1711-1756) oder ein chirurgischer Besteckkasten für ein Feldlazarett aus dem 18. Jahrhundert. Neben dieser klassische anatomischen Sammlung befindet sich seit Anfang der 1990er auch die Gynäkologische Sammlung der ehemaligen Universitätsfrauenklinik am Berliner Centrum für Anatomie.

Detailangaben

| Eintragstyp | Sammlungen |

|---|---|

| ID | 106 |

| Gründungsdatum | 1803 |

Ereignisse

| 1661 | Vorschlag |

Vorschlag der kurfürstlichen Leibärzte zur Gründung eines Collegium medicum (Medizinalkollegium). |

| 1685 | Gründung |

Gründung des "Collegium medicum". Das Collegium beaufsichtigte in Berlin und der Kurmark zunächst Chirurgen, Wundärzte, Hebammen und Apotheker. |

| 1700 | Gründung |

Gründung der "Kurfürstlich Brandenburgischen Societät der Wissenschaften" (Vorläufer der späteren Akademie der Wissenschaften) durch Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). In der Gründungsphase der Sozietät war die Medizin mit Rücksicht auf das bereits bestehende Collegium medicum nicht ausdrücklich unter ihre Aufgaben aufgenommen worden. |

| 1701 | Umbenennung |

Umbenennung der Sozietät in "Königlich Preußische Societät der Wissenschaften". |

| 1710 | Gründung |

König Friedrich I. läßt ein Quarantäne-Haus (Pesthaus) für die drohende Pestepidemie vor dem Spandauer Tor errichten. |

| 1711 | Vorschlag |

Vorschlag des Mediziners Friedrich Hoffmann, ein Theatrum Anatomicum einzurichten. |

| 1713 | Gründung |

Gründung des "Theatrum Anatomicum" unter der Regierung von König Friedrich Wilhelm I. vornehmlich zur Ausbildung von Militätärzten. Die Oberleitung erhielt der Leibarzt des Königs Gundelsheim. Die Sozietät war von diesem Unternehmen zunächst ausgeschlossen, da Gundelsheim die Sozietät ablehnte. Somit wurde das Anatomische Theater als selbständige Einrichtung im nordwestlichen Pavillion des Marstallkomplexes, unmittelbar neben dem Observatorium gegründet. Es entsprach in seiner Anlage als Amphietheater dem Typ eines festeingebauten anatomischen Theaters, den die europäischen Universitäten im 17. Jh. entwickelt hatten. |

| 1713 – 1714 | Leitung |

Als erster Professor des Theatrum Anatomicum wurde Christian Maximilian Spener (1678-1714) vom König ernannt. Spener hat vom November 1713 bis zu seinem Tod im Mai 1714 etwa sieben Sektionen an fünf menschlichen Leichen, einem Eisbären und einem Hirsch, die der König zur Verfügung gestellt hatte, durchgeführt. Speners Demonstrationen fanden öffentlich statt, wozu er jedesmal durch Einladungsprogramme "alle Liebhaber der Anatomie" zur Teilnahme aufforderte. Seine eigentliche Zielgruppe waren jedoch Chirurgen und Wundärzte. Er begründete in Berlin darüberhinaus die Tradition, anatomische Präparate zu konservieren und zu sammeln. |

| 1714 – 1723 | Leitung |

Speners Nachfolger wurde der Leibarzt des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau Heinrich Henrici (1673-1728). Mit Speners Tod erlitt das anatomische Theater einen Rückschlag und die beginnende Sammeltätigkeit stagnierte, denn Henrici schien sich wenig um die Entwicklung der Anatomie gekümmert zu haben, so daß das Konzil der Sozietät Ende 1714 frühere Erwägungen, die Anatomie in die Sozietät einzugliedern, wieder aufnahm. |

| 1717 | Übernahme |

Nach mehreren Bittgesuchen der Sozietät an den König wurde ihr das Theatrum Anatomicum auf seine Veranlassung übertragen, doch alle Versuche, die Anstalt wieder in Gang zu bringen, scheiterten an der "Nachlässigkeit" Henricis. |

| 1719 | Einrichtung |

Schaffung eines Anatomie-Reglements, das Sektions- und Operationskurse, Präperierübungen und auch gerichtliche Obduktionen vorsah sowie chirurgische Operationübungen und das Studium von Verletzungen und Erkrankungen. Damit war das Anatomische Theater zu einer anatomisch-chirurgisch-rechtsmedizinischen Ausbildungsstätte für Ärzte und Wundärzte geworden. |

| 1724 – 1753 | Funktion |

Nachfolger Henricis als Professor für Anatomie des Collegiums wurde Augustin Buddeus. |

| 1724 – 1809 | Übernahme |

Das Theatrum Anatomicum wurde dem neu gegründeten "Collegium-Medico-Chirurgicum" unterstellt, bzw. zu diesem erweitert, blieb aber überwiegend militärisch orientiert. In dieser Einrichtung verblieb es bis zur Auflösung des Collegiums 1809. Damit war auch die Zeit der öffentlichen "Schauanatomien" vorüber. Die praktische Übung im anatomischen Präparieren und chirugischen Operieren gewann Vorrang. |

| 1727 | Umbenennung |

Einführung des Namens "Charité" für das bisherige Lazarett (Pesthaus) auf Veranlassung des Königs Friedrich Wilhelm I. und Übernahme der Funktion eines Bürgerhospitals. Die Ausbildung im Collegium-Medico-Chirurgicum konnte nun in der Charité als klinische Lehranstalt ergänzt werden. |

| 1753 – 1773 | Funktion |

Nachfolger in der Professur für Anatomie wurde Johann Friedrich Meckel der Ältere. In dieser Zeit wurde die Präparatesammlung weiter ausgebaut. |

| 1773 – 1810 | Funktion |

Der letzte Anatom des Collegium-Medico-Chirurgicum Johann Gottlieb Walter (1734-1818) wurde Amtsnachfolger Meckels. Walter verfolgte eine umfangreiche Sammeltätigkeit, die er durch Unterstützung seines Sohnes Friedrich August Walter (1764-1826) zu dem "Anatomischen Museum" ausbaute. |

| 2. August 1795 | Gründung |

Gründung der Berliner Pépinière (eine Internatsschule zur Ausbildung von Militärärzten) auf Befehl König Friedrich Wilhelms II. Die Studierenden besuchten die Vorlesungen des Collegium-Medicum-Chirurgicum und die praktische Ausbildung erfolgte in der Charité. Erster Leiter der Pépinière wurde Johannes Goerckes (1750-1822). |

| 1796 | Veröffentlichung |

Unter dem Titel "Museum Anatomicum" erschien der Präparatekatalog der privaten anatomischen Sammlung des Professors für Anatomie am "Collegium-Medico-Chirurgicum" Johann Gottlieb Walter (1738-1818). Walter hatte zunächst allein, später mit Unterstützung seines Sohnes Friedrich August Walter (1764-1826), eine wertvolle anatomische Kollektion aufgebaut. |

| 1803 | Gründung |

Johann Gottlieb Walter verkaufte seine anatomische Sammlung dem preußischen Staat, womit das "Anatomische Museum" gegründet wurde. Die Sammlung bestand derzeit aus ca. 3070 zum größten Teil zur menschlichen Anatomie gehörigen Präparaten. |

| 1803 | Gründung |

Neben dem Unterrichtsinstitut für Anatomie wurde nun das "Anatomische Museum" durch Verkauf der bedeutenden Privatsammlung von Johann Gottlieb Walter an Preußen gegründet. |

| 1803 – 1810 | Leitung |

Das Direktorium des Museums übernahm die "Königliche Akademie der Wissenschaften" (ehemalige Societät der Wissenschaften) und die 1795 gegründete Pépinière (seit 1818 Königliches Friedrich-Wilhelms-Institut). |

| 1809 | Ankauf |

Ankauf der Roloffschen Sammlung Lieberkühnscher Injektionen für 250 Taler. Es handelte sich dabei um Präparate aus der privaten Sammlung von Johann Nathanael Lieberkühn (1711-1756), Professor am Collegium-Medico-Chirurgicum (1740-1756). |

| 14. Dezember 1809 | Schließung |

Durch einen zu Königsberg in Preußen erlassenen Kabinettsbefehl erfolgte die Auflösung des Collegium-Medico-Chirurgicum. Ein eingeschränkter Lehrbetrieb lief wohl noch bis zur Universitätsgründung 1810. |

| 1810 | Übernahme |

Bei der Gründung der Berliner Universität wurde das Theatrum Anatomicum in die medizinische Fakultät eingegliedert. |

| 1810 | Gründung |

Bei Gründung der Universität wurde auch ein zoologisches Museum eingerichtet. |

| 1810 | Leitung |

Direktor des Anatomischen Theaters sowie des nun erweiterten anatomisch-zootomischen Museums wurde der neu ernannte Professor der Anatomie und Physiologie Carl Asmund Rudolfi (1771-1832). |

| 1810 | Übernahme |

Mir der Gründung der Berliner Universität wurde das Anatomische Museum wie das Theatrum Anatomicum von dieser übernommen und die Direktion beider Einrichtungen verbunden. Von Walter bereits in Ansätzen begonnen, nach dem Verkauf 1803 durch Sammeltätigkeit auch tierischer Präparate beschleunigt, entstand nun aus dem anatomischen Museum ein "Anatomisch-zootomisches Museum", so die neue Bezeichnung. |

| 1810 – 1832 | Leitung |

Direktor des anatomischen Theaters und des anatomisch-zootomischen Museums wurde der neu ernannte Professor für Anatomie und Physiologie Carl Asmund Rudolfi (1771-1832). |

| 1811 | Übergabe |

Rudolfi erhielt einige in der Königlichen Kunstkammer aufbewahrten Naturalien in Teilung mit dem zoologischen Museum, wobei Rudolfi die anatomischen Präparate für die zootomische Sammlung bekam. Er verwehrte sich entschieden gegen den nun wachsenden Anspruch des zoologischen Museums auf zootomische Präparate und Skelette, da es das Sammelprofil seines eigenen Museums berührte. |

| 1811 | Gründung |

Um das Collegium-Medico-Chirurgicum zu ersetzten, gründete der König durch allerhöchste Kabinettsorder die "Medizinisch-chirurgische Akademie für das Militär". |

| 1814 | Ankauf |

Die Reilschen und Grapengießerschen Sammlungen wurden für das Museum erworben. |

| 1814 | Schenkung |

Die vom Grafen von Borcke der Universität geschenkte Sammlung wurde zwischen dem anatomisch-zootomischen und dem zoologischen Museum aufgeteilt. |

| 1818 | Umbenennung |

Die Pépinière erhielt den Namen "Medizinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelms-Institut". |

| 1819 | Ankauf |

Das Museum erwarb einen Teil der Stockhausenschen Sammlung für 76 Thlr. 21 Sgr. sowie ein großes Walfischskelett für 800 Taler. |

| 1820 | Ankauf |

Die Bergersche Sammlung anatomischer Gegenstände aus Braunschweig ging zum Teil an das Berliner und das Greifswalder Museum für die Summe von 2500 Talern Gold. |

| 1823 | Ankauf |

Ankauf von Teilen der Ribkeschen und die ganze Albertsche Sammlung für 277 Thlr. 1 Sgr. 1 Pf. sowie ein Rhinozerosskelett von Prof. Eduard d' Alton für 700 Taler. |

| 1828 | Ankauf |

Für 130 Dukaten erwarb das Museum die Rehmannsche Schädelsammlung. |

| 1829 | Ankauf |

Das Museum kaufte ein Faultierskelett (Bradypus ursinus) für 36 Frd' or (rund 200 Taler). |

| 1829 | Übernahme |

Eingliederung der Charité in die Universität. |

| 1831 | Gründung |

Der Anatom Philipp Phoebus (1804-1880) gründete das "Pathologisch-anatomische Cabinet der Charité" und trat damit als Konkurrenzunternehmen für das anatomisch-zootomische Museum auf. |

| 1832 | Bestand |

Rudolfi hinterließ bei seinem Tod dem Museum insgesamt ca. 7197 registrierte Präparate. |

| 1833 | Ankauf |

Auch bewirkte Müller den Ankauf der großen Schulzeschen Sammlung, die sich auf die Fauna des Mittelmeeres bezieht, im Wert von 700-800 Talern. |

| 1833 | Schenkung |

Johannes Peter Müller schenkte bei der Übernahme der Direktion dem Museum seine eigene vergleichend-anatomische Sammlung von 418 präparierten und 385 unpräparierten Gegenständen. |

| 1833 – 1858 | Leitung |

Johannes Peter Müller übernahm mit dem Lehrstuhl für Anatomie und Physiologie die Direktion des anatomisch-zootomischen Museums. Er beabsichtigte, die Sammlung nicht nur zu erweitern, sondern auch wissenschaftlich zu nutzen. |

| 1833 – 1858 | Leitung |

Nachfolger Rudolfis auf dem Lehrstuhl für Anatomie und Physiologie und damit Direktor des anatomisch-zootomischen Museums wurde Johannes Peter Müller (1801-1858). Müller war sowohl ein bedeutender Anatom und Zoologe als auch Pathologe und Physiologe und gilt als Mitbegründer der vergleichenden Anatomie. |

| 1835 | Ankauf |

Das Skelett eines Orang-Utan wurde für 220 Taler gekauft. |

| 1837 | Ankauf |

500 Taler wurden zum Ankauf von Tierschädeln, für Schädel von Völkern der Sunda-Inseln, Chinesen, Bengalen und für die Skelette eines Chinesen und eines Javaners bewilligt. |

| 1839 | Ankauf |

Durch Kabinettsorder kaufte das Museum das Skelett einer Giraffe. |

| 1846 | Ankauf |

Auch wurde durch Kabinettsorder das Skelett des Thylacinus cynocephalus (Beutelwolf) gekauft. |

| 1847 | Ankauf |

Auf besondere Fürsprache Johannes Müllers erwarb das Museum sein kostbarstes Stück, den fossilen Hydrarchos (Zeuglodon), ein als Wasserschlange missverstandenes Basilosaurus (Urwal). |

| 1851 | Vereinigung |

Das "Medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut" wurde mit der 1811 gegründeten "Medizinisch-chirurgischen Akademie" etatsmäßig vereinigt. |

| 1856 | Neugliederung |

Die mit der Anatomie verbunden gewesene Professur der pathologischen Anatomie wurde auf Müllers Wunsch, um Rudolf Virchow für Berlin gewinnen zu können, zu einem selbständigen Ordinariat unter Virchows Leitung erhoben. |

| 1858 | Bestand |

Am Ende von Johannes Müllers Amtszeit umfasste die Sammlung 19 577 katalogisierte Objekte. |

| 1858 | Neugliederung |

Auch die mit der Anatomie verbunden gewesene Professur der Physiologie wurde nun zu einer selbständigen Institution und Emil du Bois-Reymond übertragen. |

| 1858 | Schenkung |

Professor Jacubowitsch aus St. Petersburg schenkte der Anstalt eine kostbare Sammlung von fast 4 000 mikroskopischen Schnittchen von Gehirn- und Rückenmarksstruktur und Prof. G. Wagner schenkte dem Museum eine große Sammlung von Eingeweidewürmern. Durch Expiditionsreisen von Dr. Mandt, Hemprich, Ehrenberg und Peters kamen eine Reihe wichtiger Gegenstände hinzu. |

| 1858 – 1883 | Leitung |

Direktor des anatomischen Instituts wie des anatomisch-zootomischen Museums wurde Karl Bogislaus Reichert (1811-1883). Reichert vertrat nunmehr nur noch die beschreibende einschließlich der topographischen Anatomie, die allgemeine Anatomie (Histologie), die Entwicklungsgeschichte und die vergleichende Anatomie. |

| 1858 – 1883 | Leitung |

Nachfolger Müllers auf dem Lehrstuhl für Anatomie und Leiter des Museums wurde Karl Bogislaus Reichert (1811-1883). Unter Reicherts Leitung haben die Reisen von Hensel in Brasilien und von R. Hartmann im Sudan dem Museum eine große Anzahl wertvoller Präparate einverleibt. |

| 1876 | Verteilung |

Da insbesondere Johannes Müller sehr heterogene Objekte eingebracht hatte, beherbergte die Sammlung mittlerweile Objekte aus der normalen Anatomie, pathologisch-anatomische Präparate als auch physiologische, zoologische, paläontologische und mineralogische Stücke. Das führte zu erheblichen Platzmangel und Unübersichtlichkeit und man verfügte, viele Bestände des Museums auf die inzwischen etablierten Spezialsammlungen zu verteilen. |

| 1883 | Leitung |

Die Direktion der Anatomie ging auf Prof. Heinrich Gottfried Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921) über. Waldeyer übernahm die gleichen Vorlesungsgegenstände seines Vorgängers mit Ausnahme der vergleichenden Anatomie, die nun der Professor der Zoologie lehrte. |

| 1883 – 1909 | Neuzugänge |

2200 Neuzugänge besonders "Rassenschädel", "Rassenskelette" und "Rassengehirne". |

| 1883 – 1917 | Leitung |

Die interimistische Leitung des anatomischen Museums wurde nun Wilhelm von Waldeyer-Hartz übertragen. Auf ihn geht eine große Schädelkollektion zurück. |

| 1889 | Vereinigung |

Vereinigung der zootomischen und zoologischen Sammlungen. |

| 1895 | Umbenennung |

Die militäräztlichen Bildungsanstalten erhielten die Bezeichnung "Kaiser-Wilhelms-Akademie". |

Verschlagwortung

- Allgemein: › Fachgebiet › Medizin › Anatomie

- Fachgebiet: › Fachgebiet › Medizin › Anatomie

- Allgemein: › Fachgebiet › Medizin › Geschichte der Medizin

- Allgemein: › Körperschaft › Charité, Universitätsklinikum › Centrum für Anatomie

- Allgemein: › Körperschaft › Humboldt-Universität zu Berlin › Fakultät (historisch) › Charité - Universitätsklinikum

- Institut: › Körperschaft › Humboldt-Universität zu Berlin › Fakultät (historisch) › Charité - Universitätsklinikum

- Allgemein: › Körperschaft › Humboldt-Universität zu Berlin › Institut

- Allgemein: › Person › Namen A-Z › Müller, Johannes

- Allgemein: › Person › Namen A-Z › Rudolphi, Karl Asmund

- Allgemein: › Sammlung › Museum anatomicum (ab ca. 1760)

- Allgemein: › Sammlung › Sammlung am Centrum für Anatomie, Charité

- Allgemein: › Sammlung › Sammlungstyp › Instrumentensammlung

- Allgemein: › Sammlung › Sammlungstyp › Lehrsammlung

- Allgemein: › Sammlung › Sammlungstyp › Präparatesammlung

- Allgemein: › Sammlung › Sammlungstyp › Schausammlung

- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Artefakt › Modell › Entwicklungsmodell, biologisches

- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Artefakt › Modell › Funktionsmodell, biologisches

- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Artefakt › Modell › Wachsmodell